3.

アナログからデジタルへ--電子体温計の場合

さっき表示しましたように、デジタルとは、音や絵などの、世の中の現象を、数字で表したものです。

一番簡単な例をあげましょう。体温計の例です。

上が電子体温計で、下が水銀体温計です。これ、上がデジタル、下がアナログということです。

まず水銀体温計を見てみましょう。

ちょっと拡大してみました。体温は36度5分ですね。

体温計は水銀の熱膨張を利用したものですから、数字ではありません。水銀は連続的に熱膨張しますし、その水銀を長さに変えるガラス管のなかの位置も連続的に変化する量です。

上の画像は、36度5分と読めますが、もっと細かく読むと36.52度くらいですね。連続的なものですから細かく読もうとするといくらでも細かくなります。

こういう、連続的な物理量を、そのまま比例的に使う方式をアナログ方式と言うんですね。

で、こちらは電子体温計の表示窓です。体温というアナログ量を、機械が数字に変えて表示してくれるわけですね。まさにデジタル機器です。

この電子体温計は、最も簡単なデジタル機器ですが、人間にとって

1)温度を読みやすい

2)測定終了を体温計が教えてくれる

というメリットがあります。これはいずれも、体温というアナログ量を、機械が数字に直した結果得られるメリットなんですね。

さて、私はここで、体温というアナログ量を機械が数字というデジタル量に変えていると言いました。

この仕組みを「アナログ-デジタル変換」と言います。略して「A/D変換」または「AD変換」です。

電子体温計は、このA/D変換をはじめとして、デジタル機器らしい要素をかなり備えています。そこで、ちょっと中身を見てみましょう。

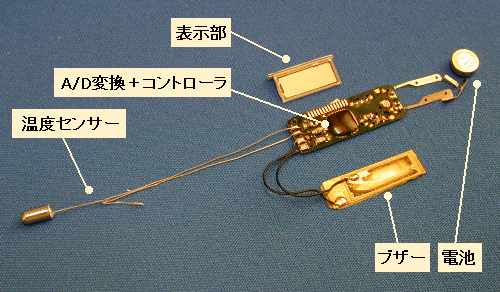

これが電子体温計の中身です。今回の講座のために、一個ばらしてみました(カミさんには内緒ですが(^^;))。

まあ簡単な構造ですね。部品は電池と電極をのぞくと4個しかありません。

コントローラが乗っているプリント基板を中心に、温度センサー、表示、ブザーがつながっています。基板の上にはA/D変換器とコントローラが乗っています。

これは、各要素を原理図になおしたものです。

まず温度センサーが体温に比例した電圧を作り出します。体温が高いほど高い電圧が出てきます。体温に比例した電圧ですね。つまりこの電圧は熱膨張で体積が変わる水銀と同じです。

そう、ここまでがアナログです。

次にA/D変換器に入ります。これは、アナログの電圧をデジタル信号に変えるICで、出力は数字です。数字といっても電気の世界の数字ですが、このへんはあとで詳しくやります。

コントローラの役割は、測定が終ったことの判断と、体温を数字で表示することですね。

ところで、水銀体温計を使うときは、皆さんはどうやって測定をやめますか。時間ですね。脇の下に挟んで5分待つ。これが普通。

ところが電子体温計を使うときは、水銀温度計みたいに時間を気にする必要はありません。ピピっと電子ブザーがなったらおしまいです。

これは、このコントローラが測定が終わったことを判断してブザーを鳴らしてくれるからで、測定時間を気にしなくてよいことは、デジタル化のメリットのひとつです。

簡単に原理を見ておきましょう。

まず体温計は、脇にはさむ前は室温になっていますから、体温より冷えています。

で、脇にはさむと温度が変化しますね。初めは速く変化して、段々遅くなり、最後は動かなくなります。動かなくなったときが体温ですね。

コントローラはA/D変換の出力を監視し続けます。そして前回の測定値と同じ値が何度も出てきたとき、温度が一定になったと判断します。

このへん(赤丸のあたり)ですね、同じデータが並んでいます。

コントローラはこういうふうに温度が変化していない部分を見つけると、測定終了と判断して、ブザーを鳴らし、この温度を表示するわけです。

この終了判定の方法は比較的普通のやりかたですが、もっと賢い体温計も存在します。

というのは、この温度上昇のカーブ、最初は急に上昇し、しだいに寝てきます。実はこの形は物理法則によって決まっていますから、途中までカーブを見ると、最終的な温度を計算で予測することができます。

ですから、まだセンサーの温度は上昇中で、A/D変換器の測定値も一定になっていないのに、ブザーを鳴らして体温を表示してしまうような体温計も作れるんです。

これを予測式体温計というんですが、測定が速くて精度も結構いいので、看護婦さんが忙しい病院なんかで使われていることもあるようですね。

(制作/著作 かないまる 2000年7月1日)

(字句修正 2000年7月15日)