T2000の魅力

初稿 111023

更新 111101

かないまるはテニススクールで、最初のウォーミングアップのときに、旧時代のラケットを20分くらい振るのが習慣になっています。ウッドは本当に練習になります。硬くて反発のよいラケットでついたクセを矯正してくれるんです。

そのウッドに負けない練習効果があるのがT2000です。実はこれ、かないまるが毎週教わっているテニススクールのコーチのリクエストで入手しました。「ウッド時代にボルグと競ったコナーズが使っていたラケットを見てみたい」というのです。はいはい。

いやー、変わってますねえ。ワニのマークのラコステさんが考案したそうですが、フレームには穴がなく、太い針金を曲げたものが細い針金でフレームに巻き付けてあります。フレームはスチール(鉄)です。

ガットはこの太い内側の針金に引っかけながら張ります。つまりフレームを貫通する穴や、それを保護するグロメットがないのです。全てのガットは、針金でフレームとつながっています。そしてフレームは大略円形です。これがこのラケットのポイントです。

ガットも縦糸、横糸になっているのは中央付近で、端の方は「ボックス」といって環状に張ることになっています。これはフレームを変形させない典型的な張り方です。

なぜそうするのか。

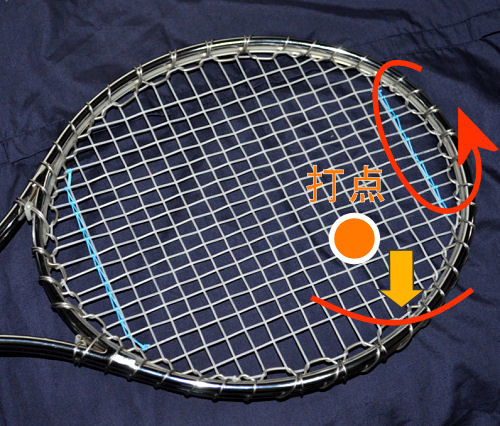

これはかないまるが打ってみた感想ですが、T2000のスチールのフレームというのは、実は全然強度がない感じです。中央付近にあるスィートスポットの外に当たると、フレームがぐにゃぐと変形するのを手に感じます。スィートスポットに当たっても、その感じはありますが、スィートスポットを外すとかなりグニャっとします。

スィートスポットに当たっても弱い原因は、ラケット全体がたわむような変形があるのだと思います。ただ、スィートスポットに当たったときの打感は決して悪くありません。独特の良さがあります。特にヘッドが並行移動するようなスィングをすれば、この変形は大きな問題ではないと思います。またそういうスィングの練習に最適ともいえます。

問題は打面の回転変形です。打点が左右にずれると、ネック部分の二本の鉄棒がよじれ振動をするのだと思います。この共振周波数はかなり低いと思われ「ぐにゃぐにゃ」という感じは、単に弱いというより、ねじれ振動を起こしているように感じます。なにしろ芯に当たらないと極端に気持ち悪いのです。ただし飛びは悪くありません。

もう一つありそうなのが、フレームの形が円形から崩れるような変形です。スイートスポットを外すと「ビーン」という感じの振動が乗りますが、これはこの変形のような気がします。

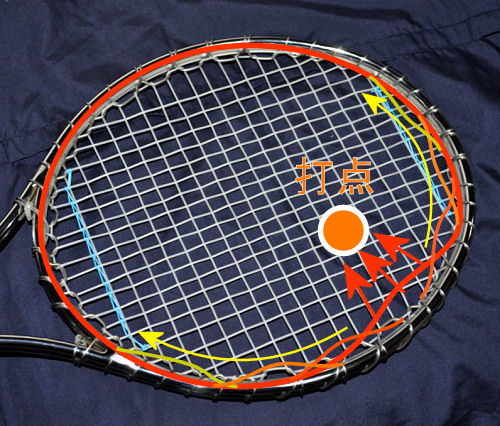

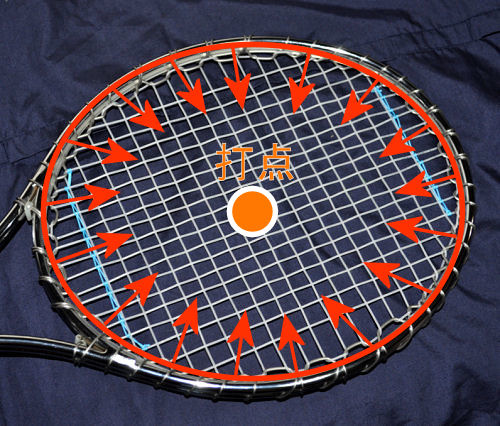

つまり打点の近くのフレームが打点に引かれて変形し、その変形が横波としてフレームを伝搬。フレーム内をグルグル回ってなかなか振動が消えない。そういうイメージです。

このようにT2000はスイートスポットを外すと柔らかさを感じるラケットですが、中央にきちんと当たると猛然と飛びます。冒頭述べた柔らかさはもちろんありますが、飛びは激変し「すっ飛んで行く」ような感じ。

これはフレームがほぼ円形なことと、それを活かすボックス張りにより、打点からフレームに均等に応力が伝わることでフレームは変形を逃れるのでしょう。その結果「ワイヤによる保持システムの良さ」がいきなり顔を出すのだと思います。

T2000ではまずガットが蛇行した太いワイヤ (クラウンワイヤといいます) に止められます。クラウンワイヤは少し細いワイヤでフレームに止められています。このためガットがフレームに達するまで「点」での結合だけです。このため、このシステムはガットの保持部分の摩擦が極端に少ないと思われます。

T2000が生まれたころの主流はウッドラケットですが、これはフレームに空けた穴でガットを保持していました。ホール支持はフレームの外周が支持点ですので、内側ではガットは穴とこすれます。ウッドラケットは一つの穴で二本のガットを保持するのも普通でしたから、そのロスは馬鹿にならないと思います。T2000のシステムは、その点で大きく違う独特のものです。

反発時のロスが非常に少ない。これがT2000の独特の打感を決定づけていると思います。

これはカーボン系のラケットであるブリジストンのB10Rのグロメットを除去してフレームだけ残し、T2000のワイヤシステムを手作りで装着してみた実験用ラケットです。ワイヤの素材はクラウン用がφ1.6の針金。バインド用がφ1.2の針金です。普通の亜鉛メッキの針金。ダイソーで購入。材料費200円。

これを打つと、このガット保持システムが恐ろしく球離れのよい切れ味のよいものであることがわかります。スカっと清々しい打感。かないまるは今や50本のラケットを持っていますが、こんな気持ちのよい打感はほかに一本もありません。

これはスチールより強度が段違いに高いカーボンのフレームと、ラコステシステムの恐らく世界初の出会いかもしれません。コーチも2〜3球打っただけで、即「おー、想像外の打感」と感想をもらしました。

T2000はT3000/4000/5000とシリーズ化されたそうですが、このシステムは孤高の存在です。つまりこの保持システムはスチールフレーム以外とは組み合わされたことがありません。シリーズにはミッドサイズもあるようですが、素材は同じです。

このガット保持システムをカーボンフレームに移植した製品があってもいい。ラコステの方式は、そう思わせる魅力的な奇跡の発明かもしれません。

次回はT2000の張り方です。

1-01 張り方(資料) その1へ

T2000編の目次を表示する

目次を表示する

目次を表示する

かないまるに戻る

かないまるに戻る

目次を表示する

かないまるに戻る