99年7月6日初版

99年7月18日修正

[解説] ISDN/LAN関連の信号名称

ISDN関連の信号名称の解説をしましょう (なお以前に書いた解説が

まずNTTから家庭に引き込まれたISDN回線を「U点」といいます。U点は従来のアナログ電話と全く同じコンセント形状を使っています。つまり、6極2芯のRJ11コンセントと呼ばれるものです。

ISDN用のRJ11は、アナログ用のコンセントに内蔵されている通電試験用のコンデンサがありませんから、厳密には別の物ですが、外観上はアナログ回線からISDN回線に変えてもなんの変化もありません。

またアナログの回線は、そのまま家屋内に引回し、アナログ電話機器を複数台ぶら下げることができます。しかしU点は、引き回して共用するものではなく、単独で使い「DSU」という変換器にのみ接続されます。

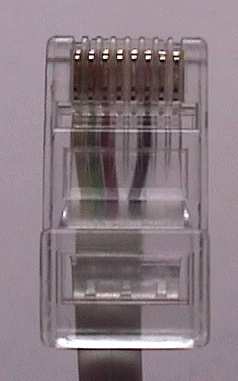

DSUの出力を「S/T点」といいます。これは4芯の信号線で、コネクタは、LANと同じ8極のRJ45型(下の画像)が使われます。

いわゆるISDN配線と称して屋内に引き回し、壁からISDNコネクタで出されるのは、このS/T点です。最初の図で黄色い部分がこれにあたります。

本来DSUの出口をS点といい、構内電話交換機を通した出口をT点といいますが、交換機が無い場合に、まとめてS/T点と呼びます。したがってS/T点はDSUから始まり家屋内を引き回され100Ωの終端抵抗で終わるものです。

ただし、MN128-SOHO-SL11は終端抵抗を内蔵していますので、MN128-SOHO-SL11内で終端して終わらせる場合は、なにも考えないで使えます。屋内を引き回す場合は、MN128-SOHO-SL11の終端抵抗をオフにしてS/T点を取り出し、家屋内引回し後に終端抵抗付きのコネクタで終端して終わります。

S/T点は一種のバス配線ですから、ライン上の任意の点にISDN電話機やTA、ルータをぶら下げることができます。ハブできちんと一台一台分岐するスター配線のETHERNET(つまりLAN)と、ここが一番が違うことになります。

パソコンに搭載したLANカードをハブで束ねたネットワークのことを言います。ハブは4段まで増設できますので、家庭内のパソコンを十分全部束ねることが可能でしょう。家庭で使うのは10BASE-T、または100BASE-TXと呼ばれる規格で、前者が10Mbps。後者が高速な100Mbpsです。かないまる邸は10BASE-Tの低速版を使っています。

コネクタは8極4芯で、ISDNのS/T点と同じ物ですが、使うピン番号が違います。ただしケーブルはツイストペアで、ペアになる番号は同じですので、全結線の(つまり8芯全部つないである)ケーブルなら、どちらにでも使えます。

ETHERNET(LAN)は、物理的につないだだけでは動作しません。プロトコル(通信手続き)をインストールする必要があります。プロトコルにはTCP/IPやNetBEUIなどがありますが、現在かないまる邸ではTCP/IPに統一しています。