張名人NEON-CX21の機構を見る

初稿 111224

更新 111225

愛用の張名人、NEON-CX21を開ける機会がありましたのでご紹介しましょう。

実はこのNEON-CX21。オークションで入手した当初から、ときどき「ガラガラガラ…」と、モーターの振動起因の連続ビビリ音が出ていました。オークションの出品者に問い合わせたらビビリの気配もなかったとのことでした。ほどなく症状が出なくなったのでそのまま使っていましたが、ここ最近は常時ビビッていてうるさくてしょうがないので、どこか緩んでいるんだろうということで開けてみることにしました。

原因は本体を足に接続するボルトの緩みで、これはすぐに解決しましたが、ほかに若干の問題も見つかりましたので修理することにしました。中を開けましたが、なかなかおもしろいので画像でご紹介しましょう。

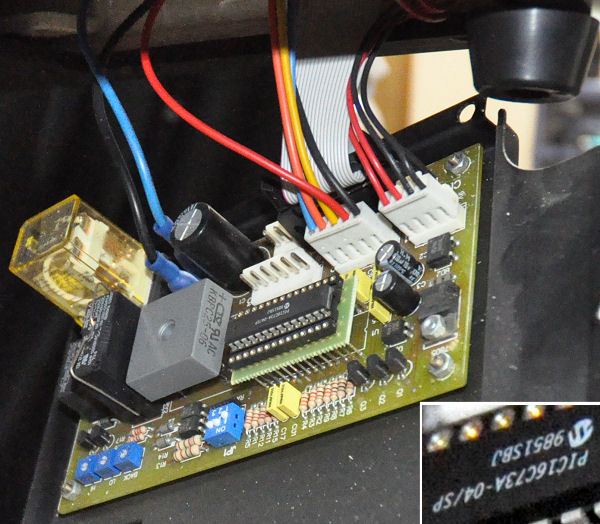

本体下部についている制御基板です。とても簡単にできていて、中央にPIC製の8ビットマイコン(AD変換器入り)が一個。あとはモーターの制御用のリレーが二個と整流部などがあります。簡単なもんです。ここはとくに問題はありません。

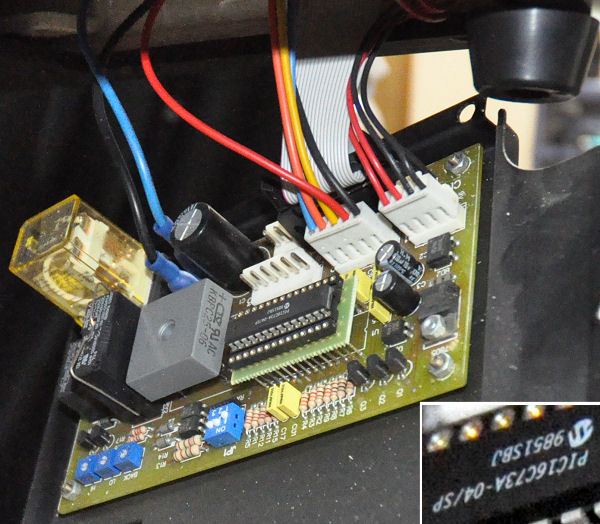

トップのカバーを外したところです。テンションドラム、テンションロッド、テンション調整ダイヤルノブ、ターンテーブル回転固定ノブの4点を外し、テンショニング機構(K部)を向こう側に少し倒す (下から止めているボルトを緩めます) とカバーが外れました。メカの位置の基準は中央を左右に走るロッドです。

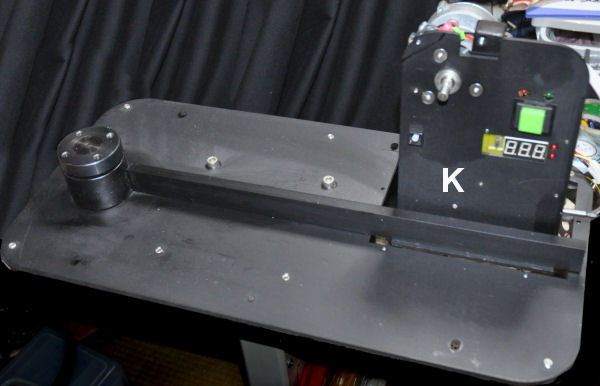

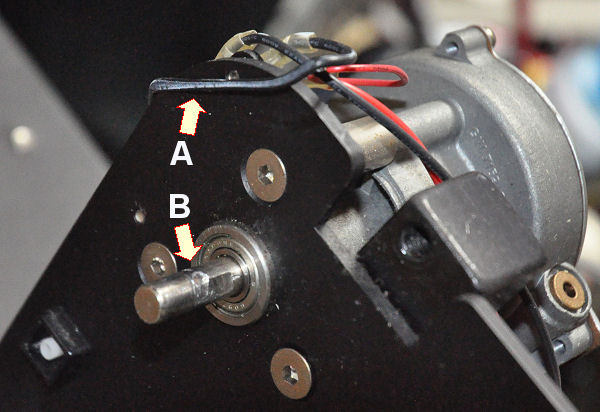

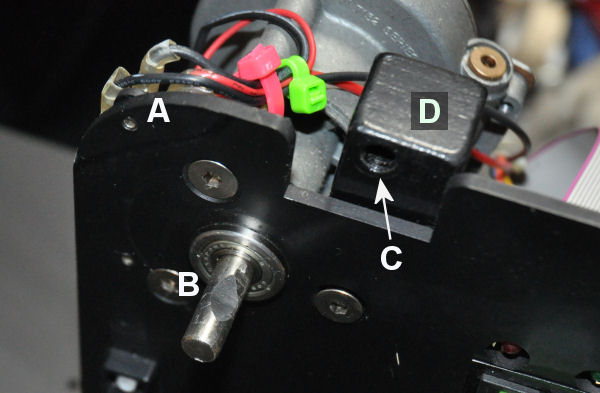

テンションドラム軸付近のアップです。問題が二点。

まずA部に見えているリード線がカバーとの間に挟まってつぶれていました。これは製造時からでしょうね。さすが台湾製。線材は金属板の後ろになければいけません。

次に、B部のテンション軸。ドラムを固定するイモネジの痕が軸のカット面からずれています。これはテンション軸の硬度が足らないため、ズルズルとずれてしまったのでしょう。実はドラムを外そうと思ったら、この食いみ溝の脇が盛り上がっていて、外すのに難儀しました。でも今気付いてよかったと思います。もう少しズレたら、たぶんドラムが外れなかったでしょう。

修理状況です。A部は線材整理してタイで止めました。B部はグラインダでイモネジの受けを作りなおしました。

C部はテンション検出アームが入る孔です。部品Dはマシンの下位下部までのびているロッドです。途中に回転中心があり、指定テンションでD部が左に動くと、本体下部でこのロッドの下端が右に動いてスイッチを押し、モーターが止まります。

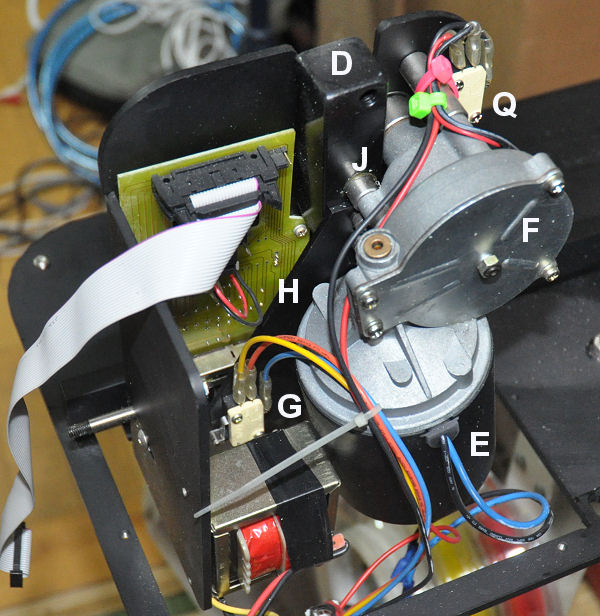

裏側です。ロッドDの支点はJ。ロッドには三角板Hが連結されていて、テンションが上がるとマイクロスイッチGが左に動きます。EのDCモーターとFの円盤はウォームギア (だと思います)。Qは位置決めスイッチで、ドラム逆転時にドラムを規定角度で止めるのに使われています。Qから下に延びる電線の先には、逆転ボタンがありますので、黒と赤の電線には電圧がかかっていて、一瞬ショートで逆転開始。オープンでストップだと思います。

上から見た機構は以上ですが、回転式はモーターの動きを密閉式のギアボックスで減速するだけなので、この部分にゴミやホコリが入る心配がないのがいいですね。

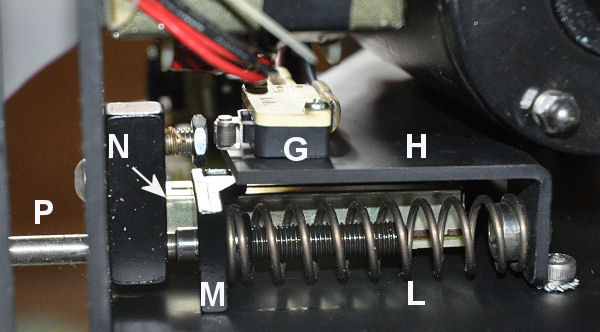

下部からテンション検出機構をみたものです。

テンションが上がるとH部が左方向に動きます。コイルバネLがこれを受けますが、一定のテンションまでバネが圧縮されるとマイクロスイッチGがオンになりモーターが止まります。

テンション調整ノブはロッドPに取り付けられています。これを回転させると、可動片Mが右に動きます (画像は左端で止まっています)。Mが動きとコイルバネの強さが変わりますが、Mはまた画像の奥にある直線型のボリウムNを動かします。これをマイコンでAD変換して、Mの電気的位置をテンションとして表示します。つまりこのマシンはテンションを直接測定しているわけではなくて、ロッドDの動きに抵抗するコイルバネの強さを表示していることになります。

というわけで、簡単でとてもよくできているマシンだと思います。

コラム編の目次を出す

目次を表示する

目次を表示する

かないまるに戻る

かないまるに戻る