|

3管式と液晶式 |

プロジェクターには3管式と液晶式があります。ここでは両者の違いを解説しましょう。

| 液晶式の原理 |

まず液晶と3管の最も大きな違いは、発光体です。

液晶の光源は電球です。ただし普通の電球ではなく、水銀灯の親戚であるメタルハイドロランプなどの無茶苦茶に明るい電球を使います。

絵を作るのは液晶板です。ですから原理的には、ノートパソコンの前にレンズをつけて幻灯機を作ったようなもんです。

ただ、ノートパソコンのように液晶一枚でフルカラーをやると、画素が足らなくて荒い絵になりますし、明るさもとれないので、通常はRGB(赤緑青の光の三原色)それぞれに一枚ずつモノクロの液晶板を使い合成します。

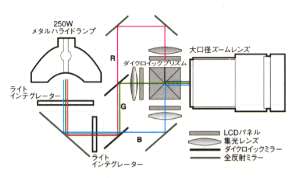

左の図は、一個の光源からカラーフィルターを通して光の3原色(RGB)を作り、それぞれ液晶を通してから合成する様子です(ソニーのカタログから転載しました)。

3個の液晶で作られた絵は、ダイクロイックプリズムというの高精度の光合成プリズムで合成されます。この合成の正確さはプリズムの精度で決まるため、プリズムはとても高価な部品となっています。

画像が合成されると、もはや単なるフルカラーの光学映像ですから、レンズ一本で投射可能となります。液晶プロジェクタが設置が楽なのは、設置に伴う色合成の調整がなく、ユーザが焦点調整をするだけだからです。

当然設置に伴う色の位置合わせ(レジストレーションといいます)も必要なく、見るときだけ出してくるという使い方も可能です。

液晶プロジェクターの一例として、ソニーのVPL-W400QJの画像をUPしておきます。定価55万円。80インチクラスの大画面ならこのグレードをお勧めします。

| 3管式の原理 |

一方の3管式プロジェクターは、発光体はブラウン管です。したがって、こちらはテレビの前にレンズをつけて幻灯機を作ったようなもんです。

しかしテレビより格段に明るくする必要があるので、RGBそれぞれ用にブラウン管を使います。

シャドウマスクにしろトリニトロンのアパーチャグリルにしろ、単管カラーのブラウン管は、三原色で面積を分け合っています。しかもマスキングのため使えない部分が多く、開口率は100%ではありません。

3管式プロジェクターでは左の写真(これもソニーのカタログから転載しました)のように、各色専用にブラウン管を使います。シャドウマスクやアパチャーグリルは無いので開口率は100%。しかもしかも電流をたくさん流して使うのでとても明るいのです。

また3管式はプリズムによる合成を行わず、各色の画像をそれぞれレンズを使って直接投射します。ブラウン管は機種にもよりますが、だいたい7〜10インチで、プリズムを使うには管面が巨大すぎるからです(この大きさに使える精密プリズムを作ったら、おそらく1000万円近くになるでしょう)。

そのため3管式は、スクリーンまでの焦点距離と向き、画像のひずみなどを、設置する時に3管それぞれ調整し、最終的に一枚の絵にしあげます。これをインストールといいますが、本職でなければ無理な作業です。

そのほか、週に一度程度は位置合わせのためのレジストレーションという調整が必要ですが、これは素人でも比較的簡単にできます。

現在3管式の代表機種は、私の使っているVPH-D50QJです。価格は140万円。高価なようですが、つい一世代前に同等の画質を出していた機種は400万円近くしていた事を考えれば、これでも劇的に安くなったのです。

| 液晶式と3管式は、画質的に大きな差が有るのですか |

3管と液晶の画質は、うるさいことを言えば大差があります。フィルムライクなしっとりした色調や動画への追従性、黒の引き締まりなどは3管のほうが上です。明るさは多分液晶のほうが上でしょう。

まず3管の優れた部分ですが、液晶が液晶板が完全な黒を作れないため、暗部の表現が少し弱いことと、液晶の画素の制約から分解能が有限なのに比べて、3管式にはそういう制約はありません。また特に動画の表現力に差がつくと言われていまして、画質の絶対的な良さという意味では今のところ3管式に軍配が上がります。

しかしこれは価格を気にしない場合で、一般ユーザが数十万円の予算で大画面を望む場合、まずは液晶から始めるのが良いだろうと私は思います。

現在の液晶は、一昔前の3管よりよほど力強い絵を出しますし、使いやすさは完全に3管式を凌駕します。明るさもある意味で重要な性能ですが、この点も3管より液晶のほうが優れています。

また3管はインストール後は移動不可ですから、リビングで使う場合は天井固定以外は事実上使えません。これは新築でないと不可能ともいえる制約です。この点液晶は手軽に使えます。レジ調整が要りませんからパーティーの時にだけ出してくるような使い方も可能です。

| 両方の値段は? |

3管は私の使っているVPH-D50という機種が140万円で、これはハイビジョンやパソコン画面にも対応しているマルチスキャンというタイプです。実買価格は販売店次第です。さすがに定価では売らないと思いますが、インストールなどで10万円弱余計にかかりますので、値引きはチャラになるかもしれません。

D50の下にオープンプライスのが一モデルあります(VPH-1044QJ)。かつて150万円くらいで売っていた業務用でNTSC専用。実買60万円前後で、3管としては破格の安さですが、3管らしい良さはしっかりと持っています。ただしレジ調整やノーマル/ワイドの切り替えがフルリモコンではないので床置き専用と考えた方がよいでしょう。リビングにはお勧めできません。

液晶は20万円程度からあるようで、値段相応の性能のようですが、わたしのお勧めは実買価格50万円前後のVPL-W400QJです。ワイド用の液晶板を使っているため、DVDのスクイーズ記録(ほとんどの映画がスクイーズ記録です)との相性が抜群によく、80インチまでなら結構高画質です。

ただ、現在とても人気があるため注文に生産が追いつかないようで、3カ月程度は待たされるようです。

| スクリーンは、3管と液晶で何か違いがあるのですか |

違いはありません。基本的に同じ物です。

| スクリーンとの距離はどのくらいですか。間取りに合わせてどうにでもできますか。 |

焦点距離はレンズの性能次第で機種によります。また液晶は単管なのでズームレンズにできるため、ある程度画面の大きさが変えられますが、3管式は画角が固定なのでスクリーンとの距離で画面の大きさが決まります。

参考までに、VPH-D50QJとVPL-W400QJで、アスペクト比4:3のスクリーンで、画面の大きさとレンズの水平距離を調べたところ以下のような結果でした。

| スクリーンとレンズの水平距離 | ||

| 画面サイズ | VPH-D50QJ(三管式) | VPL-W400QJ(液晶) |

| 60インチ | スペック無し | 2.7〜4.2m |

| 80インチ | 2.2m | 3.7〜5.6m |

| 100インチ | 2.7m | 4.6〜7.1m |

| 120インチ | 3.2m | 5.6〜8.5m |

この表に基づき、8畳の横幅(3.6メートル)でどの程度の投射ができるか考えてみると、液晶のVPL-W400QJでは70インチ程度、3管式のVPH-D50QJは100インチまで可能であることがわかります。

この二機種に限らず、傾向的に3管のほうが距離が短かくできています。ですから多くの場合、プロジェクターは視聴者よりややスクリーン寄りの位置に設置し、液晶は視聴者より後ろに設置する感じになります。

リビングで3管が使いにくい理由の一つは、この焦点距離が短い事です。概ね部屋の中央に来てしまいますから床置きの場合はテーブルの下に入れ込むなどの工夫が必要になります。かないまる邸は新築なので天井から吊りましたが、これは3管式の使いにくさを象徴しています。

液晶はこの点も楽で、スクリーンと対向する壁にラックを置いて、そのラックの上に設置すれば一丁上がりです。リビングを広く使いたい場合は、ラックを置かず、壁の高い位置に棚を張り出してもよいでしょう。天井の真ん中に吊り下げるのと違い、新築でなくても可能だと思います。

| 3管式に比べて、液晶式の寿命はどうですか。常時テレビの画面をこれを通して見るような使い方ができますか。 |

3管式はブラウン管の寿命で決まり、輝度の高い状態で使って数千時間と言われています。私は普段は輝度を下げて使っていますので、もっと持つはずですが、テレビのような使い方はしていません。もったいなくて(^_^;)。

なおブラウン管の交換は可能ですが、工場に戻す事になりますので、インストールまで全部やり直す事になります。

液晶は寿命的にはドントケアです。なぜなら電球は切れたら交換できるからです。液晶板は基本的にはいたむものではありません。したがってテレビがわりにして常時使うという用途にも使えます。

ちなみに、液晶リアプロジェクタと呼ばれるテレビスタイルのものが、手軽に大画面(50インチ程度)を楽しむために商品化されていますが、寿命の考え方は同じです。ただフロントプロジェクタに比べると画質は一段落ちます。