待望の高音質銅素材PC Triple C

サエク AC-6000/AC-7000を使った

自作電源コードの作り方

解説編 その3)

初稿141217

更新151003 (解説編と製作編に分け、リライトしました)。

フォイルの処理をするためにケーブル外皮を除去し、芯線を剥きだしたので、あとは用意したコネクタにねじ止めするとケーブルは完成します。

接続に先立ち、プラグ(コネクタ)の極性を覚えましょう。

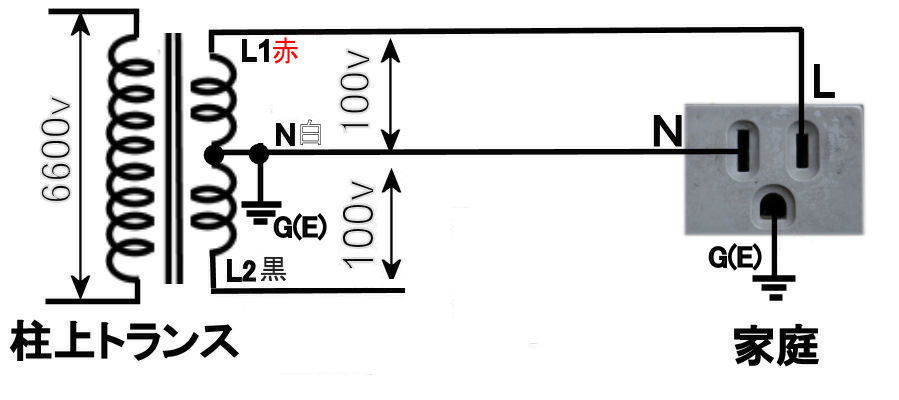

1)柱上トランスと屋内配線

柱上トランスと屋内配線の簡単な模式図です。柱上トランスの入力は6600ボルトの交流です。これを柱上トランスという柱に乗っているトランスで、200ボルトにします。200ボルト捲線には中間タップがあり、ここをN(ニュートラル)と呼びます。Nは電柱のすぐ近くで大地に接地されています。ビルなどにトランスが設置されているときは、コンクリートの鉄筋に接続されます。(鉄筋は大地扱いです)。

家庭にはNとL1が、また大口契約ではNとL1、L2がやってきます。分電盤まではN白、L1赤、L2黒の色を使います。Lはライブの意味です。

分電板からは、Nが白は同じですが、L1、L2はどちらも黒が使われるのが普通で、こからは単に「L」と呼ばれます。つまり家屋内の100ボルトの配線はN(白)とL(黒)のケーブル(Fケーブル)で配線されるのが普通です。

ひとつの部屋にはL1またはL2のどちらかがLとして配線され、その部屋の中で混ざることはあまりありません。しかし大きな会議室などでは、部屋の半分ずつでL1、L2がバランスよく配線されていることがあります。またマニアが自分で指示をすることでL1、L2の両方がリスニングルームに入ることもあります。

壁のコンセントは、壁に向かって左側の穴がN。右側がLと決まっています。有極性コンセントでは左側のNの穴が長くなっています(上の図参照)。

2)壁コンセントと接地

さらに3極コンセントは、NとLの下に接地用の穴を設けてあります (洗濯機や冷蔵庫用には、コンセント一個にひとつのねじ端子が付いていることもあります)。

この接地は、柱上トランスの接地 (つまりNにつながっている接地) とは別のもので、家屋内の適当なところ (床下の地面など)にアース棒を埋めて大地と導通を取り、ここから緑色の電線でつながっています。

一般家庭ではアース棒は一か所から配線して配るケースが多いようですが、冷蔵庫や洗濯機用のコンセントは安全のため独立に接地する場合もあるようで、かないまる邸はそうなっています。

さらにアース棒をオーディオ専用に装備することはオーディオファイルが新築するときに描く夢のひとつですね。かないまる邸のリビングはそうなっています。でも実際は使っていません。すでに説明したとおり、繋ぐ相手がいないのです。

追記) グラウンドとアース

アースとグラウンドの違いはなんですかという質問をされました。答えは「同じものです」。かないまるWEBでは基本的に「グラウンド」を使っています。ただ大地に近づくほどアースという表記が混ざっていると思います。これはかないまるが学生時代はアースが普通だった名残です。

言葉としてはアースは英語由来。グラウンドは米語由来です。英語で普及したアースが、米式のグラウンドという言葉に置き換わったと考えるのが妥当でしょう。

「機器の基準電位をグラウンド、大地電位をアース」という人がいますが、これは間違いです。昔はアンプを設計するときにシャーシ電位はアースと呼びました。一点アースという言葉も現役です。でも今のグラウンドと同じで、基本的には機器のアース(グラウンド)は昔も今も大地からは通常絶縁されています。

この絶縁は、E端子を持つ3Pインレットを持つオーディオ機器に、3P電源コードを使い、3Pコンセントにさすとなくなり、機器のグラウンドと大地が接続されます。

ただし音がいいとは限りません(次項参照)。

3)屋内配線上の注意と提案

法律があるので、あまりとっぴな工事はないと思いますが、音質上の注意点が三点。

注意1) ひとつのオーディオシステムで、L1とL2の混用をしてはいけない。

まれに大きなリビング、会議室では、コンセントの数が多く、ひとつの部屋にL1とL2の両方が入っている場合があります。しかもこれまたまれにですが、L1とL2のコンセントが並んでいることがあります。

チェック方法は簡単で、一個のコンセントのLと他のコンセントのLをテスターの交流レンジで電圧測定し、0ボルトなら同じL。200ボルトあったら違うLです。

違うL(つまりL1とL2)か並んでいる場合、ひとつのオーディオシステムでL1とL2を混用してしまう恐れがありますが、そうするとと非常に音が悪くなります。なぜなら、L1とL2は上記測定でわかるように相互に200ボルトの電位差があるので、オーディオ機器のシャーシ間電位差が100ボルトを超えるようなことがあります。これはAC50ヘルツの商用電源波形が漏れているものです。

通常単一のL同志で配線すれば、大地に対してシャーシに現れる漏れ電圧は全て同位相なので、機器間の電位差はせいぜい数ボルト〜十数ボルト。50ボルトを越えることはまずないので、この電位差は極端に大きいノイズと言えます。

そしてこの電位差はオーディオケーブルのグラウンド側でショートされて電位差はほぼ0ボルトになりますが、ケーブルの接点にはショートした結果のノイズ電流が流れ、ケーブルインピーダンスや接点の接触抵抗に小さい電位差が現れます。これが音楽信号に加わるので、音質が悪くなります。

以上のように、L1、L2の混用はオーディオ的には完全な間違いです。

しかし、実はこの現象を一度ならず発見したことがあります。

あるマニア(としておきましょう)のケースですが、その部屋の主は「すべての機器を壁から直接とっている」と豪語していました。しかしかないまるの聴くかぎり、とてもじゃないが音がよくない。

原因は同じ壁にL1、L2が半々に並び、そこからプレーヤー、プリアンプ、チューナー、パワーアンプという具合に電源を取っていたことにありました。シャーシ間ノイズの悪影響でものすごく悪い音になっていたのです。

でも音がいいと信じてやっている人は自分の音がおかしいとは思わないんですね。そのときそう思いました。

対策はテーブルタップを用意してもらい、そこから全ての機器の電源を取ってもらうこと。狐につままれたといえるほどよい音になりました。

注意2)L1とL2は音が違う

かないまるが何箇所かで調べた経験、会社試聴室の状況、読者の方からのご報告では、L2(黒)のほうが音がよいのが普通です (2015/10現在6件) 。しかしL2のほうがノイズ感が多くて、L1にしたら改善したというご報告も一件いただきました。

柱上トランスを共用している近隣の家屋でL2にノイズを注入していればL1のほうが音がよくなったりするでしょうから、このあたり逆転しても不思議はありません。調査数が少なすぎる段階です。

ちなみに家庭用の分電盤が上下二段式の場合は上段がL1相だそうです(出展)。

調べると音質の違いはあるので、柱上トランスの捲線構造に由来すると思います。これは調査中です。

リスニングルームを新築する場合は、L1L2ともに配線してもらい、音のよい方を音用に使い、悪い方を充電器や掃除機などに使うという方法もあると思います。もし資格を持っているか、有資格者の協力が得られる場合は、分電盤のところでL1、L2を切り換えて、音のよい方を使うこともできますね。

注意3)壁から直接が音がいいとは限らない

壁コンセントから直接電源をとるのが音がよい。という考えは一般的です。壁コンがよいケースは多いですが、それは比較的しっかりしたところに付いているので振動が少ないからです。欧州の壁はコンクリートか石壁が多く、プラスターボードでも50ミリが結構普通に存在します。50ミリのプラスターボードをくり抜いて作った壁コンはかなり音がいいです。

しかし日本の家屋は25ミリが多く、この程度だとスピーカの音圧で振動します。しかも振動周波数にピークを持っていることも多く、そこから直接とるより、よくできたタップ (たとえばかないまる式) のほうが音がよいこともよくあります。

タップの下に座布団を引くと壁より音がよ確立がかなりあがります (あ、今度これちゃんと書きましょうね)。

一度はタップを通した音を真剣にお聴きになることをお勧めします。

3)コードコネクタの極性

この屋内配線のルールにしたがって、各電極にはL、N、E (またはG)が与えられます。言葉の意味は。

Lライブ

Nニュートラル(柱上トランスでの接地)

Gグラウンド、またはEアース (家屋側での接地)

覚え方。

1)まず壁穴を覚えます。壁は下がEと決まってるので、Nがどちらかを覚えればいいので簡単です。

そしてNは左です。