待望の高音質銅素材PC Triple C

サエク AC-6000/AC-7000を使った

自作電源コードの作り方

解説編 2)

ケーブルの方向性について

初稿140821(消滅)

リライト140918

初稿発見により再リライト141011

更新151003 (解説編と製作編に分け、リライトしました)。

140918 いや、まいりました。ファイル名の操作ミスで初稿を削除してしまいました。書き直しとなりましたが、折角なので解説を濃くしました。

141011 初稿がネット上にアーカイブされているのを発見しました。やはり初稿には勢いというものがありますね。基本を初稿に戻し、リライト時に作った解説を混ぜ込みました。

1) 見た目に対象なケーブルの方向性

ここでケーブルの方向性について説明しておきたいと思います。

信号ケーブルでも電源ケーブルでも、ケーブル類には方向性があります。たとえば、構造的に(見た目に)対象なRCAピンコードであっても、方向を入れ換えて何度か音を聴けば、方向により音の変化がわかるのが普通です。

|

どこが変わるのか。初心者にも分かりやすいのが「広がり感」です。オーケストラのステージ、その外側のホールの反射音が広いか狭いか。かないまるは通常、広い方を正とします。ステージがひろびろとしているのはいいことですし、多くの他のチェックポイント (たとえば低音感、充実感など) も同時によいことが多いからです。

ケーブルの「方向性」については強い抵抗感を持つ人も多いようですが、わかる人には大きなテーマです。逆にわからない方はそもそもケーブルにこだわる必要はありません。

たとえばローエンド機器、たとえばシスコンなどのケーブルの向きを変えて音が変わっても、そこには大きな価値はないかもしれません。電気楽器の生演奏をする方は演奏に使うケーブルの方向性にはかなり無頓着です。多少それが変わっても演奏をちょっと修正すればよいので、この場合は全く問題ないと言えます。

ケーブルによる音の差については、古くからオーディオケーブルを作っているモガミ電線のサイトに経験に裏付けられた意見が書いてあるので参考にしてください。ここにある「1.オーディオケーブルが要らない人」についての記載の中に「多くの場合、この鈍感さは好運です」と書いてあります。まことに的を射ています。またこういう鈍感さを持つ人のなかに、敏感な人の言い分ををオカルト扱いするケースがあります。それは「私は鈍感です」と言っているのと同じです。

|

見た目に対象なケーブルにも実は方向性が存在します。代表的なのは、

銅素材を延伸加工したときの方向

銅線に被せる被服工程の方向

によるものです (このほかにも要素がありますが、大半は上記二点です)。

ただし、見た目に対象なケーブルが持つ方向性はあまり大きなものではありません。高額なケーブルを設計する場合は音色がばらつかないために管理しておくべき項目だと思いますが、逆向きでケーブルとして成立しないほどひどいことになるかというと、それはないと思います。

なお、ケーブル表面にある印刷で方向性が管理できると思っている人が多いようですが、これはかなり怪しいものです。印刷は丸い円盤の円周部で行いますが、円盤は簡単に逆向きに取り付けることができるからです。

2)音を変える要素

ここで音質に方向性を作る要素を考えてみます。

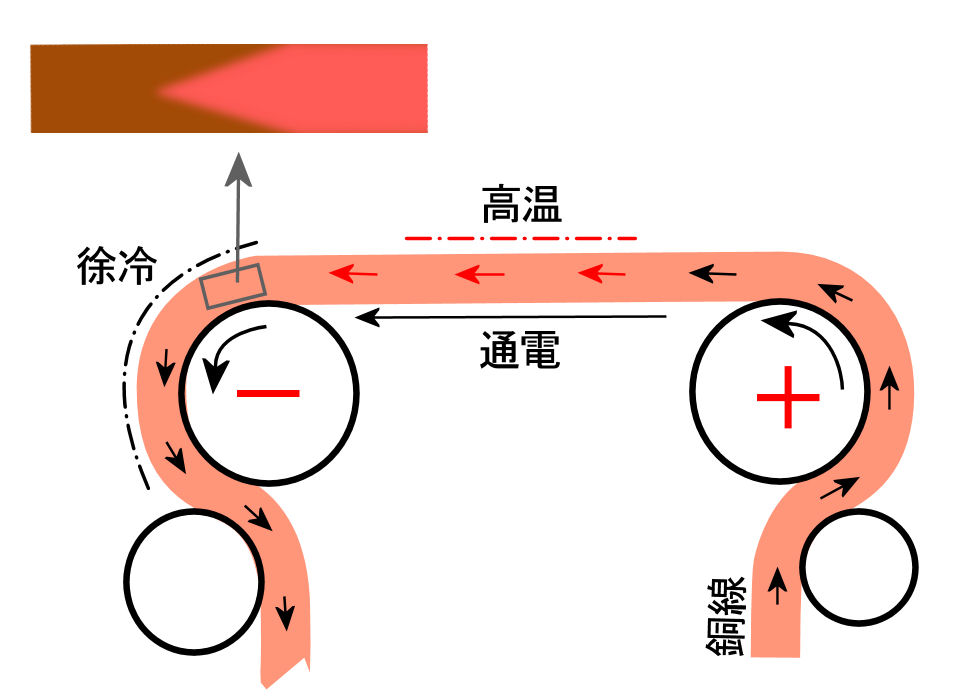

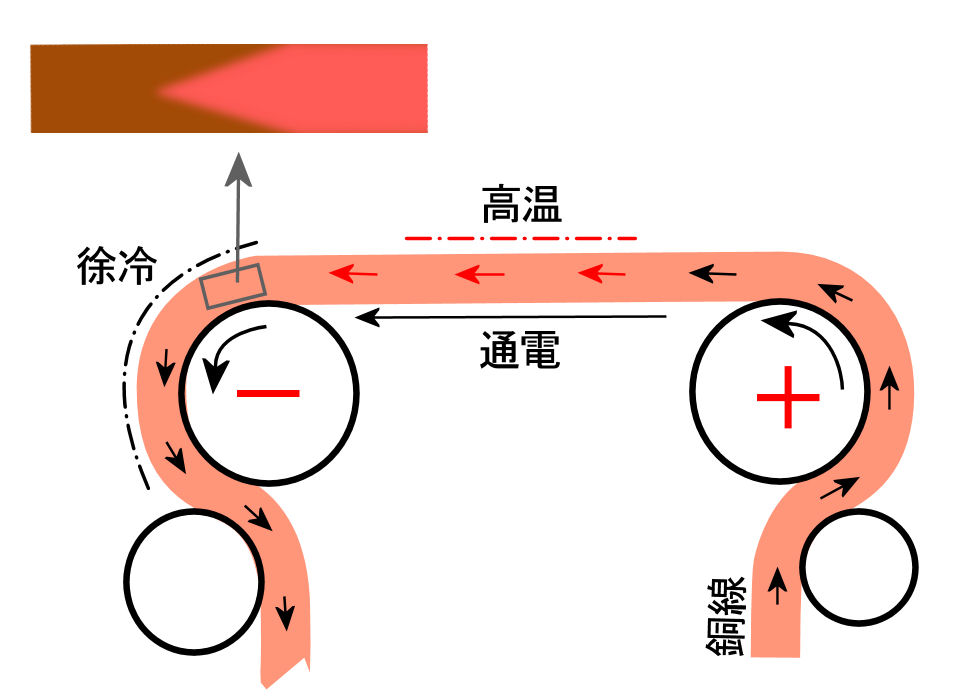

2-1)製造時の方向性

電線は、導体となる軟銅線を引っ張って延ばして作ります。材料となる軟銅線はきわめて軟らかいものですが、引っ張ると硬くなります。これをさらに延ばすと切れますので、ある程度延ばしたら再結晶温度 (銅の場合は200〜250度) 以上に加熱して銅を柔らかくします。これを焼鈍(annealing)、あるいは再結晶化(recrystalization)と呼びます。

実際の延伸機は二つのプーリーに銅線をかけて、前プーリーでブレーキをかけながら先のプーリーで引っ張ります。プーリー間にテンションでブレーキをかけながら後ろのプーリーでブレーキをかけながら引っ張ります。焼鈍はプーリー間に電圧をかけて、電流を流すことで行うのが普通です。

焼鈍後は軟銅線ですが、焼鈍後どのくらい引っ張るかで軟銅線、硬銅線を作りわけているそうです。

この工程を模式図にしてみました。この図には製造上の方向性が見て取れます。たとえばドラムから離れるとき、銅線の結晶構造にすべりが発生して延びますが、ドラムの内側と外側で延び方が違うため、構造に斜めのクセが入ります。これがまず方向性を作ります。

しかし最も大きいのが焼鈍時の冷却条件です。図のように加熱された銅線は外周から冷えて、芯に近い部分が最もあとに結晶化します。そのため、金属結晶には強い方向性がのこります。厳密にいうと中央部で温まるときは中心から温まります。焼鈍は完全に溶解する工程ではないので、ここにも方向性ができる原因があります。

実はこの方向性は、金属内部の結晶のクセですが、こうしたクセは銅線素材を製造するときに溶融した銅を鋳型から引き出すときにも発生します。PC-OCCのOCCは大野連続鋳造の頭文字ですが、OCC法はこのクセを取り除く工業的なアプローチだったのです (ただしOCC法は方向性を無くすというよりは、結晶全体を単一化して改良するプロセスです)。

このように結晶構造に方向性があるとなにが変わるのでしょう。

まず方向により電気の流れ方に直接的に差ができると考える人は多いでしょう。しかし周波数が低いオーディオ帯域では表皮硬化を考慮しても、銅線の結晶構造に方向性があっても、実際は単一の銅に見えるだろうとかないまるは考えています。

しかし機械的な振動モードは相当に変わるでしょう。たとえば、ピンコードがCDプレーヤから垂れ下がったいる状態で、銅の結晶構造がクサビ状だとすると、それは振動の挙動に影響があると考えるのが妥当です。

実は冒頭述べた、「広がり」「低音感」「充実感」は、電気的な配慮で変わることはあまりなく、かないまるの長い設計経験ではメカ的な要素で変化する項目です。したがってケーブルの向きでこのタームが変化するとき、機械的な非対称性に着目するのは有意義だと思います。

|

銅の延伸方向や被服を被せるときの方向で音が変わるのは事実ですが、一般的な産業用電線は製造者が方向性を管理していません。したがって一般的にロットごとに方向性による音の差が発生します。ですので方向性を気にする場合は、購入するたびに方向を調べる必要があります。

かないまるはFケーブルやLANケーブルを100メートル単位で買いますが、購入するとまず方向を調べます。端のほうで一度調べれば、そのドラムを使い切るまでは同じ方向性なので使いやすくなります。

ロットの違うのを何回か買うと、方向が全然管理されていないことがわかります。電気銅線の方向と被服の方向の組み合わせが違うと、ケーブルの方向性をどちらにしても前回と同じ音がしないことがあります。つまり管理されていない一般ケーブル類は、同じ音は一回しか買えないことがあります。

そういうわけで、かないまるは「ケーブル類の音は一期一会だ」と思っています。

|

2-2) 電気的に作られた方向性

こうした結晶構造による変化は、どちらの方向でも使える安価なピンコードを音質よく使うヒントになります。お金をかけないで音質を変えてみることを楽しめるといえます。

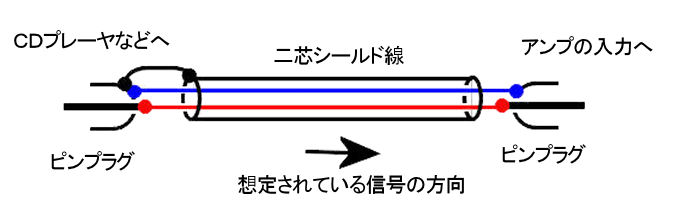

ところがオーディオケーブルには、そもそも構造的に非対称に作られたケーブルが存在します。たとえば2芯シールド線を使い、シールドが片側だけ落ちているピンケーブルです。何万円もする商品はこの構造になっていることが多いです。

これがその結線です。使われる素材は二芯シールド線です。そして、まず信号のホットとコールドを二芯の芯線で接続します。その上で、シールドをソース機器側だけ接続します。アンプ側はシールドは浮かせておくのが普通です。

ここでまず、なぜ一芯シールドではだめかという疑問を持つ方が多いでしょう。実はシールドは編んであったり巻いてあったりで、電線としてやや複雑です。そのためシールドをリターンに使ってしまうと音質をコントロールしにくいし (できないわけではありませんが)、クセが取きれないことも多いのです。

シールドが細い線を編んである「編素」という構造では、リターン電流が編素のクロス点で電線間をまたぐため、導体表面にあるメッキや酸化膜などの非直線な性質が音に悪影響を与えがちです。

もう一つの構造である「横巻き」は、細い線を並べてシールドを構成するものです。悪い構造ではないですが、製造時の機械的安定性が音質を左右しやすい傾向があります。モガミ電線製のケーブルなどに傑作がありますが、概してものすごく太いものが多いです。

2芯シールドの芯線でオーディオ信号を往復させてしまう構造は、こうした欠点から逃げるために考えられたものですが、その結果完全に非対称なケーブルができあがります。できあがった非対称な信号ケーブルは確実に意図どおりの方向で使ってもらうために「→」のような方向性マークが入っているのが普通です。

|

実はこうした構造は、シールドがなくても信号伝送ができます。つまり上図の青と赤の配線だけで、シールドを付けなくてもオーディオケーブルとして成立します。よほど出力インピーダンスが高いソース機器でもないかぎり、耳に聴こえるノイズが出たりすることもほとんどありません。

でも、シールドは役に立ちます。それは商用電源やデジタルオーディオ機器から飛び出した電磁ノイズを出力機器側 (CDプレーヤなどの側) に逃がすことができます。出力回路と入力回路では入力回路のほうが弱く、例えば高周波ノイズが入るとそれが整流されて耳に聴こえるノイズになることもあります。

つまりシールドは有効なのですが、確実にシールドを出力機器側にしてもらうのがケーブル設計者の意図となります。つまりCDプレーヤとアンプの間のシールドはCDプレーヤ側に落として欲しいのです。よって「→」マークはCDプレーヤからアンプ方向に印刷されています。

ただし、電磁ノイズはあまり多いものではないためか、こういうケーブルの方向性を確認すると、まれに逆につないだほうがよい場合もあります。これは構造より素線自体の方向性が強く出ていて、それが管理されていないか、確認したかないまるの好みと合わないということだと思います。

かないまるはシールド線素材を使ってこうした構造のオーディオケーブルを自作することがありますが、構造を決める前に、2本の芯線だけ使って音を聴き、方向性を確認してから使います。

|

2-3) フォイルシールドの方向性

最後に注目するのが、シールドが銅箔や金属蒸着フィルム素材で作られているケースです。AC-6000やAC-7000は銅箔を巻き付けた構造です。この構造のケーブルは、巻き始め、巻き終わりがあるので、当然明確な方向性があります。電源用、信号用に限らずこの方向性は現れます。

この、シールドの巻き始めと巻き終わりは、両端のシースだけを2センチほどむくとすぐにわかります。

シールド箔の巻き始め側

シールド箔の巻き終わり側

簡単にシールドがほつれる方がシールド箔の巻き終わりです。画像はAC-7000の例ですが、AC6000も同じようになります。

かないまるはこの構造では、シールドの巻き始め側を信号や電力の起点、巻き終わりを終点に使うのを原則としています。もちろん逆を好む人もいるでしょうが、そういう人は常に逆を選ぶことになるでしょう。

今回は電源コードですから、巻き始めを電力の入り口側、つまり壁コンセント側プラグに、巻き終わりを機器側プラグにします。

このようになるとよい理由は実はよく分かりませんが、かないまるはメカ的な理由が優勢だと見ています。というのも壁や床はスピーカの音圧を受けてかなり強く振動しており、機械的強度があった方が音がよいようだからです。

一方アンプなどのオーディオ機器のバックパネルは振動に敏感です。振動に敏感なオーディオ信号の入力回路を持っているからです。したがってコードに方向性があるのなら、強度の無い側をオーディオ機器側にしたほうが一般的にはよい結果が得られることが多いのです。特にAVアンプのパックパネルはそれほど厚い素材が使われているわけではないので、あまり強度のあるものはささないほうが無難です。

というわけで、シールド付きのケーブルを使うときは、まず両端を少し剥いて向きを調べましょう。

かないまるへ