音楽小道具

音がよくなる

LAN端子用Xターミネーター

音がよくなる

LAN端子用Xターミネーター

とオープンピン

初稿 111010

更新 111011

改定 111020

(新記載)

10〜11日に公開したLAN端子のターネーター (オープンピン、ショートピン)は、意外にも結構な話題になったようです。下記の「旧記載」にその経緯を残しておきますが、今日までの調査で、ショートピンはやはり勉強不足だったようです。オープンピンは超簡単に作れて効果もありますので、相変わらずお勧めとして、終端型として進化したXターミネーターというのを考えましたのでご紹介しましょう。

ショートがよくない理由。

まず、スイッチングハブは物理的に一対一の接続をしてユニキャスト通信をします。で、ポートの接続が確定するまでは確定していないポートは1-2ペア、3-6ペアの両方が入力と仮定しましたが、残念ながらそういうわけではなくて、空き端子にはやはり一対多の一斉通信が存在するそうです。つまり3-6ペアは通常TX(送信)になっているようです。

ショートピンの実験ではS/N感がいいものの、音が重くなる傾向もありましたが、これはTXに信号があるときにそれをショートしてしまうからでしょう (もちろん回線にはDCはないので、電流が流れっぱなしということはありませんし、信号をショートしても壊れることはないと思います。また空きポートのTXから信号が出るのは頻繁ではありません)。

吉田さんの音質改善情報は「さらには裸の状態のLANカードなどに接続してターミネートするといい。」でしたから、ショートというのは少しやりすぎだったかもしれません。そこで、改善案として「Xターミネーター」なるものを考えました。

[作り方]

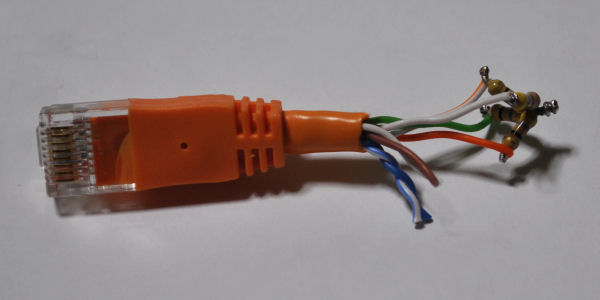

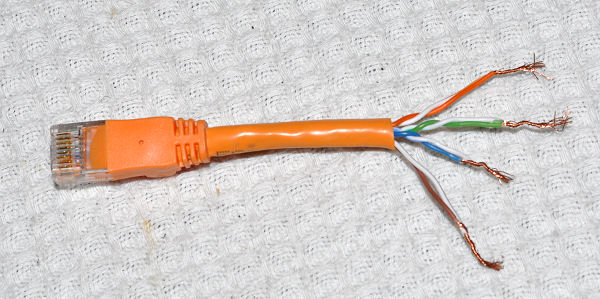

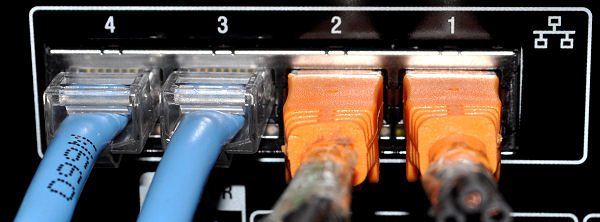

47Ωの抵抗を、1ポートあたり4本用意します (51Ω、又は56ΩでもOKですが、4本とも同じものを使ってください)。それを1、2、3、6番端子につながるリード線(通常は橙、橙/白、緑、緑/白の4本)につなぎます。100円ショップで売っているケーブルを加工すれば簡単に作れます。上の画像は説明のために裸ですが、隣の端子などとショートしそうなときは、絶縁テープを軽く巻くなどしてください。

簡単で効果抜群。ネットワークをオーディオ用に使っている方は、せめて同じ部屋、できれば隣室など近い場所の空きポート全てに装備してください。

なお、これは作るのがむずかしいという方も、ケーブルをちょん切るだけの「オープンピン」の音質改善効果も決して小さくないので、是非お試しください。

端子番号と配線の色はこちらのページでわかります。このページはケーブルの自作法が書かれていて勉強になります。通常販売されているコードは、Bタイプです。

[原理の説明]

原理を説明しましょう。

これがハブの入出力回路です (10BASE〜100BASEの場合)。通常は、3-6ペアがTX(出力)です。通常とは、10メガ、あるいは100メガのLANで、ハブが多段接続用に入出力が反転していない状態をいいます。スイッチで切り換えるタイプのハブでTX/RXを逆にしたり、ギガビットLANのうち1000BASE-TXでは、TX/RXが反転する場合があります。

音質劣化が起こるのは主にRX側で、入力回路が何らかのノイズを増幅し、ハブの内部に余計な電流が流れることで起こります。これはネットワーク経路上のハブに空きポートがあれば、それがどこに存在しても音質劣化が起こります。

「Xターミネーター」

信号の有無はともかく、TX側は出力回路なのでインピーダンスは低いこと。終端抵抗を二つに分けて、その中点を作れば、そこには信号がないこと。そこをRXにつなげば、RXがノイズを増幅しないで済むかなと思いました。

そこで考えたのが、上図のような回路です。まずTX側の負荷に二個の47Ω(56ΩでもOK)をシリーズにしたものを付けます。合計約100Ωで、これはLAN回路の特性インピーダンス (100Ω±15%) なので正規の終端となります。仮にTXに信号が現れた場合、これがあった方が反射波が消えるので、空きポートでもあった方がいい可能性があります。

この抵抗の中点はインピーダンスが低く、また電位も安定なので、ここをRXに接続すれば、RXは静かになります。TX中点とRXは直接つないでもいいと思いますが、RX側にもTX側と同じように二個の抵抗を接続することにしました。理由は、

といったところです。

TX側抵抗の中点は、信号がないときは完全にノイズなし。TXに信号があってもそれはバランス信号なので、基本的には無信号。抵抗があっても値は低いので、周辺ノイズがRXに入り込むのは十分に防止されるでしょう。なのでRX側入力は、ノーマルモード、コモンモードともにノイズが少ない状態に保たれて音質がよくなるはずです。

[実験結果]

吉田さんともうひとり、合計二人の非常に耳のよい人に手伝っていただき、合計二回実験しましたが、結果は、

という結論でした。部屋の中のハブだけでなく、LANでつながっている隣の部屋のハブの空きポートにもさしてみましたが、やはり音質が向上しました。

[ギガビットLANの場合]

以上は100BASEのLANの場合ですが、ギガビットLANでは4-5ペアと7-8ペアも信号線となります。また TX/RX は決まっていなくて、状況に応じて全部がTX、全部がRXということがあります。そこで全部の端子に抵抗を付けて、反対側を一点で接続すればいいと思います (ギガビットLANの端子状況は

こちらが参考になります)。

[Vターミネータとシールドターミネータ]

汎用性があり、安心して使えるのはXターミネータですが、100BASEまでに限ればハブのRXはの入力側の抵抗は省略することができるでしょう。実際にこれで音質がよいかどうかを次に検討しましょうね。

また前回最後に触れたように、シールド付きプラグを使えばハブ回路のグラウンドを取り出すことができます。これを使ってRXをグラウンドに落とす方法も試してみたいと思います。

------

(旧記載)

以前、オーディオビジュアルQ&A で、グラウンドループ関連の御質問に関連して、

と書いたことがあります。これは電気ノイズを避けるという意味で多くの場合正解です。

ところがケーブルを抜くと音質が悪くなるケースがありました。しばらく謎でしたが、最近急速に解決しました。

ご紹介しましょう。

1)

音質劣化の元凶 その1

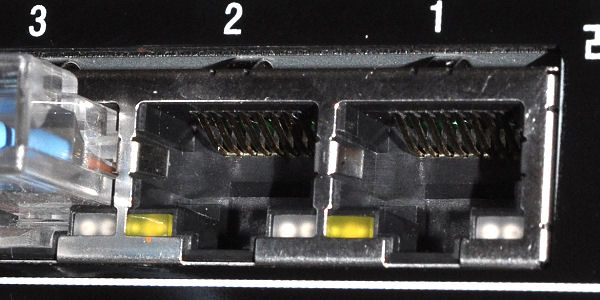

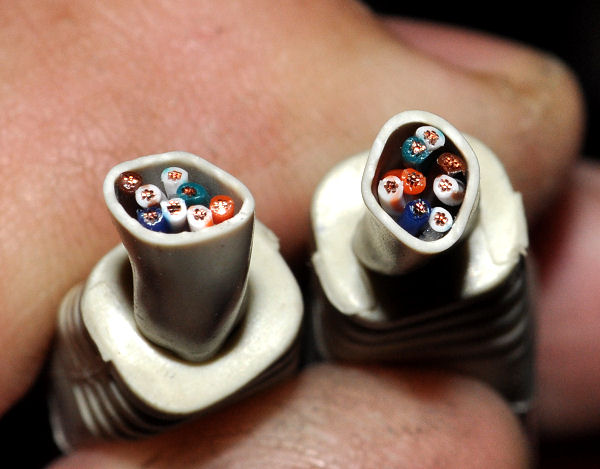

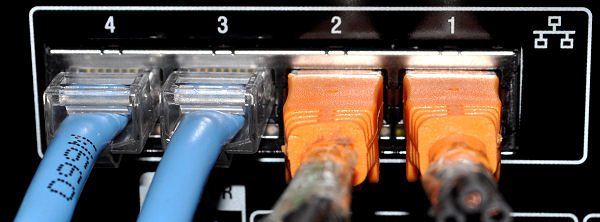

これが最初にわかった犯人です。コンタクトバネ。

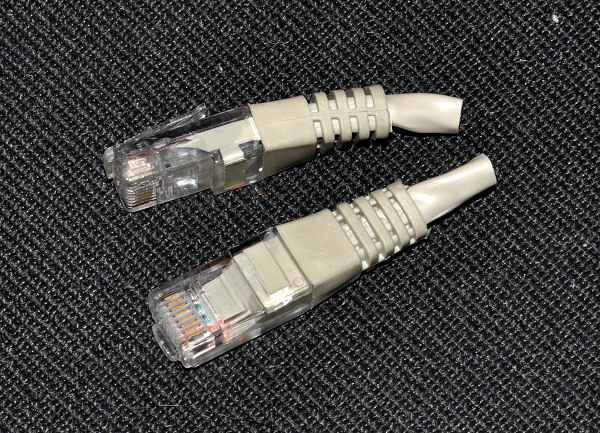

この画像では、コンタクトバネは全て下の壁に当たっています。ところがこの壁がないか、あってもコンタクトバネが触っていなくて、コンタクトバネが鳴いている場合がありました。また壁に当たっていても、コンタクトバネそのものが長いことと、決してしっかり止まっているわけではありません。

また、自宅のPCが刺さっているハブ。長年使っていたハブですが、息子も成人したので、最近子供用として与えていたPCを自室に撤収させました。ところが撤収したらNASの音が悪くなりました。

いろいろやってみたら、息子が使っていたLAN端子の穴に自分のPCを差し込めば音質が回復することがわかりました。最初は内部回路かと思いましたが、「端子にはバラツキがあるよ」という記事を書こうと思い、念のため同じハブの違う固体を調べたら同じでない。

実は息子のPCが刺さっていた穴はコンタクトバネが浮き気味で鳴いていたようで、そこにLANケーブルを差し込むことで鳴き止めになっているらしいことがわかりました。

対策品はこれ。LANケーブルの先端をちょん切ったものです。

一応ショートしていないことを確認して、空いている穴に全部差し込みます。

簡単で効果は結構大きいですよ。コツとしては

柔らかめの樹脂でモールドしてあるものを使うと別のクセが乗りにくい

抜け防止ピンはとってしまったほうがよい(ピンもプラスチックのバネに見えるようです

隣の部屋まで、空き端子は全部差し込む (電線に振動が乗り、糸電話効果で遠くまで行って、振動が乗ってかえって来るようなイメージ)

1)は大概の環境でわかるでしょう。2)もわかるかな。3)はかなりしっかり空間を出している環境でならわかるでしょう。空間の密度が増し、音のなかったところに音が埋まる感じです (無音の表現がだめになるという意味ではなく、あるはずの音が聴こえてくる感じです)。

2)

音質劣化の元凶 その2)

これで一件落着かと思っていたら、評論家の吉田さんとのお話ししていたら、次のような経験談が。

前半は、上記の「鳴きめ効果」で解釈できます。でもターミネートするとよいというのはなんだろう。

ほどなく思い当たったのが、「ノイズの増幅が停まるのかな」です。裸の状態のLANカードは回路は死んでいますから、LAN端子の入力をショートしているかもしれません。つまりショートされてノイズを増幅しなくなるので、ハブが「アナログ的に静かになる」と考えられます。

LAN端子は入力があったときに備えて常時入力を増幅しています。最近のハブは、各端子の相手が機器なのかPCなのかを自動判別しますので、判別前は決定後送信になるほうも、判定前は受信側になっている、つまりノイズ増幅回路として動作している恐れすらあります。

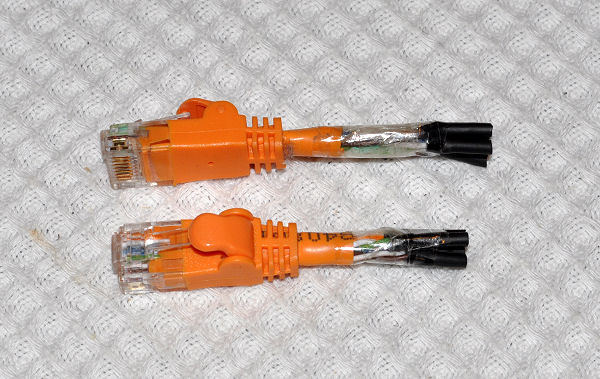

そこで、まずは4組あるツイストペアを全部ショートしたプラグを作り、一回路だけ差し込んでみることにしました。

結果は「音質が向上」。S/N感がよく、音のくすみが減りました。ショート、一応正解です。

空いている穴はまだありますので、もう二つ作りました。並べた隣とショートしてはいけないので、ペアごとに絶縁もしました。

差し込んで、もう一度試聴。う〜ん。効くなあ。

一個余ったので、オープンピン同様に隣の部屋のルータの空き端子にも差し込んでみました。少しですが、やはりさらに音質がよくなりました。

3)

どちらがいいか。

今日少し時間をとって、詳しく聴き比べてみました。結果はショートピンとオープンピンは、よくなり方が違うようです。

オープンピンは回路的にはフリーなので、ロスが無い感じで、持っているエネルギーを全部使う感じです。クセはしっかりとれます。ショートピンはむしろロスらせる感じで、S/N感がよくなります。しかしモールドの種類やショート部分の絶縁テープの種類に敏感で、やりすぎになることも多いようです。回路を電気的にショートするので、振動にかえって敏感になる側面もあるのかもしれません。

------

吉田さんの情報により作ったLAN端子ショートピン。効果は大きいですが、本当にショートしちゃっていいのかは、一応確認中です (確認がすんだら、この部分の記載を更新します)。

スイッチングハブは、基本的には各端子につながれた機器のMACアドレス宛の信号しか出力しません。ショートピンにはMACアドレスはありませんから:通常は信号は出力されません。なのでショートしてもOK…なんですが、問題はブロードキャストというパケットというのがあるそうで、これが来るとどうなるか、実はわからないのです。

まあ回線をショートして壊れるか壊れないかでいえば、信号が出て、それをショートしても壊れないと思います。そう作ってあるはずなので。でも「音質改善用にショートピン」は、一応自己責任扱いでお願いします (試していただく価値はあると思います)。

絶対に壊れないでノイズ抑制効果もあるとしたら、抵抗でまじめにターミネートすることです。これは次のテーマとして考えてみたいと思います。

またLAN端子は入力が差動増幅なので、ショートでノーマルモードは消えますが、コモンモードは相変わらず増幅されていると思います。したがって、グラウンドに対してY字に落とすことも有効かもしれません。シールド付きのターミナルを使うと実験できますが、シールド付きはそれだけで音が硬くなりやすいので、テーマとしては大きいですね。

今後の展開にご期待ください。

あ、簡単ですので、オープンピンだけはお試しくださいね。

目次を表示する

かないまるにもどる