かないまる式

無共振ラックの作り方

準備編

かないまる式

無共振ラックの作り方

準備編

初稿 100516

1.まえがき

2009年12月の大阪デモで使ったラックの作り方をご紹介するとお約束して、忙しくてそのままになっていることを思い出しました。ご紹介しましょう。

2.大阪デモの事情

かないまるは通常は設計、開発の人ですが、商品ができあがるとデモ担当になります。ソニーは大きいようですが、単品オーディオの部門だけでみると専業メーカさんよりむしろ少人数なので、設計者が企画、開発、設計、デモとなんでもやります。このホームページなんて営業みたいですしね

(^_^;)。

それはともかく、デモのセッティングは、よい音で聴いてもらおうとみなすごく頑張ります。でもイベントが終わるとその環境はなくなってしまうのが普通です。ノウハウは残りますが、音は残りません。あちこちの試聴室のセットアップは例外として残りますが、みなさんが聴ける場所ではないし。

そこに来たのが大阪のデモの話。ソニースタイル大阪には試聴室がありますが、ソニースタイル大阪自体は販売店なので、デモ後が終わっても環境を残しておけるし、いつでも公開状態にできるとのことでした。いやー、燃えましたよ。

でも、環境を残すとなると、ひとつ考えなければならないことがあります。それは「貸し出し機材でセットアップできない」ということです。通常デモのときは、ラックやケーブル類は設計や営業が持っている機材を持ち出しますが、それを引き上げてしまうと環境が残りません。

そこで大阪デモは、基本的に恒久設置をめざしました。でもいろいろ買うとお金がかかりすぎます。スピーカケーブルだけは購入してもらうしかないですが、スピーカスタンド、ラック、電源コードなどはできる限り自作しました。仕上げにこだわらなければ音はいいのが作れます。なのでどんどん作って大阪に送り込み、そのまま置いてきたのです。

そうした自作品のひとつが、

かないまる式無共振ラックです。

なんでもかないまる式でどーもすいません(^^;)。

大阪デモでの様子をこちらのページでご覧ください。ラックはいいものがなかなかなくて、きちんとした音が出るものはとても高額ですが、自作すれば材料費+汗代で作れます。

3.無共振ラック

元々このラックは「普通ではない高さや大きさのもの」が必要なとき、そんなのは売ってないので自作したのが始まりです。アンプのチューニングには通常は購入したラックの上でやっていますが、たとえば「高さが50cmのものが必要」などということがあっても、そういうのは絶対に売っていません。

小型のオーディオ機器の音質設計を手伝うときにも、スピーカスタンドとラックの間の子のようなものが欲しいこともあります。そういうときにサクっと作って使っていたのが今回ご紹介する構造。

大阪のときは、いわゆるラックらしいサイズと形状で作りましたが、その後会社でも、ラックが不足している部門に同じものを作ってあげたりしていますが、クセが少ないので仕事がしやすいと好評です。

というわけでなかなか使いやすいラック。作り方を公開しましょう。

4.材料

4.1.棚板材

材料は天板、底板、柱、ネジ類、接着剤です。

まず棚板材。シナランバーコア材というのを使います。板厚は作るものの大きさに合わせて調製しますが、このラックでは25ミリ材を使います。

ランバーコアというのは角材を並べた集成材を板材で挟んだ構造をいいます。画像で赤い枠を書き込んだところがファルカタ材の角材。これを横に並べた状態が集成材。上下からシナ材でサンドイッチしてランバーコアです。ホームセンター (コーナン) で「シナランバーコア」というとこれになります。

ファルカタとは豆科の植林外材で、柔らかくてQが低いのでクセが出にくい特性があります。ただしファルカタ集成材だけ購入して使ってみると強度不足で、ランバーコア材でないと使えません。集成材だけで作ると時間がたつと加重で変形することが多いです。

シナはシナノキという落葉広葉樹を板材にしたものです。北海道でとれるそうですが、ホームセンターのが国産ということはないでしょう。軽く木肌が緻密で柔らかい材料でこれも音のクセが少ない材料です。同じシナをラワン合板の表面に張ったものがシナ合板でラワン合板よりはよい音がしますが、ランバーコア材のほうがさらに音が澄んでいます。なおシナ材だけで作った合板は高価ですが音質はとてもよいものです。

ラックに使う材料の寸法は55×45センチ程度。芯の角材が長手方向に走っていますので、まず90センチ幅を半裁して45センチにして、その後55センチにカットします。ホームセンターでカットしてもらうといいでしょう。ラック一個につき3枚使います。

4.2.柱材

柱材はレッドシダーのツーバイフォー材(4.5センチ×9センチの角材)です。かないまるはコーナンで購入していますが、シダーを柱に使うとラックやスタンドがよい音になります。4本が正確に同じ長さで、なおかつ直角に切れている必要がありますので、よほど加工工具のいいのを持っている場合をのぞき、ホームセンターでカットしてきてください。高さは使用目的に合わせてください。大阪のものは上の二個が28センチ。下の一個が30センチ程度です。

シダー材というのはヒノキの仲間で、ヒノキ同様腐りにくいので建築材料として使われています。かないまるはカナダのデモのときにスピーカスタンドを作るためにホームデポ (海外で最大手のホームセンター) に出かけ、そこでシダー材に出会いました。ラックやスタンドを仕上げてない荒材で自作するようになったきっかけです。

なおシダーがない場合はSPF材でもまあOKです。ただし、SPFというのはスプルース(Spruce、米トウヒ)、パイン(Pine、マツ類)、ファー(Fir、モミ類)の常緑針葉樹の総称なので、どれになるか不定で、パインに当たってしまうと松脂が出て汚れます。まあ塗装すればいいんですが、かないまる式で作る場合は塗装しないので、ホームセンターで木材をよくみて、松脂が出ていないことを確認してください。でもできればレッドシダー材を見つけましょう。

4.3.構造用ビス

かないまる式の特長はラックの構造強度を建築用の「コーススレッド」というビスだけで出すことにあります。つまり接着しないのがポイントです。接着しない理由は、

板に自由運動をさせることで構造全体の共振を出さないこと

柱と板のつなぎ目のロスで制振すること

の二点です。接着すると部材単品は共振できなくなり、構造全体で共振してしまいます。こうなると少ない数の共振周波数にエネルギーが集中するので、共振による再生音のクセが強くなります。ビスだけで作ると各部材は自分の共振周波数で鳴くことができるので、エネルギーが分散します。また結合が粗なので、結合点にロスが発生し、振動が速やかに終息します。

また、

のもコツです。これは発生する振動を単純にしてひずみ感を発生させないためです。したがってビスは強度が必要です。

これが指定のビスです。コーススレッドというもので、目が粗くて高いネジ山がついていることと、頭がラッパ状になっているので、非常に大きな保持力が特長です。鉄製とステンレス製がありますが、指定は鉄製です。

ラックの場合は75ミリネジを使います。またネジ山が途中でなくなっている半ネジを使います。半ネジは最後に材料同士を引っ張ってくれますのでやはり構造がしっかりします。

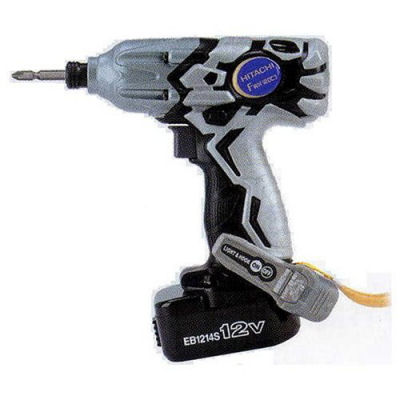

コーススレッドを締めるには通常の電動ドライバでは無理で、インパクトドライバという工具が必要です。

かないまるが使っているのはこれです。素人用で2万円以下のものですが、十分使えます。高いようですが、いい工作をするのにはとても便利なものですので、持っていない方は投資してください。

4.4.仮止め用ビス

二枚の合板を張り合わせますが、接着剤が固まるまでの固定に細目のビスを使います。やはり半ネジが必要で、抜いた後が目立たないよう細目のビスが必要です。

画像のものは「スレンダースレッド」、または「スリムスレッド」と呼ばれるもので (ともに商品名だと思います)、細目のコーススレッドの先端に食いつきやすいように割れ目加工を入れたものと考えてください。長さが40ミリ、太さが3.3ミリです。

5.接着剤

かないまる式はラックでもスピーカスタンドでも柱と棚板の結合はビスだけです。でもラックでは接着剤を使います。これは棚板の上下どちらかを二枚張り合わせるためです。

酢酸ビニル系エマルジョン接着剤、いわゆるボンド木工用速乾タイプを用意してください (黄色いチューブのものです)。

目次を表示する

かないまるにもどる