ソニースタイル大阪デモ関連情報記事

その6

サブウーファのセットアップ方法

(特に複数駆動のやり方)

初稿 090517

更新 090522 (誤記訂正、追記、リンク追加)

更新120415リンクの誤記で後半が見えなくなっていたのを修正

ではサブウーファの設置方法をご紹介しましょう。

1)置き場所

家庭ではSWは一応どこにおいても、まあOKです。あると無いとでは大違いですので、小さいものでもいいので設置しましょう。マンションなどでLFEの音量を大きくすると苦情が怖い場合は、サブウーファをごく近くにおいて音圧を下げて使うというワザがあります。

さらにサブウーファの下に石 (大理石やコンクリート板) などの重いものを置き、床と石、石とサブウーファの間にそれぞれ防振ゴムを入れれば、躯体伝導の低音も減らせるので、クレームはかなり減ると思います。防振ゴムはホームセンターで売っている表と裏で90度交差した溝のついているものがよく効きます。

でもドカっと鳴らせる場合は、できる限りフロント壁のどこかに置きましょう。

で、口径が30センチ以下のSW1個の場合は、波長的にほぼ点音源に見えますので、どこにおいてもいいんですが、2個以上スタックすると面として考慮しなければならないので、設置場所でかなり音が変わります。これは46センチクラスのSWを使っている方も同じです。

置き場所の決め方は、まず横方向の位置は、LチャンネルとCチャンネルの間に収めるのがお勧めです。R-C間におくと、まれに違和感を感じます (理由は不明)。

次に面の方向ですが、びしっと王様席に向けます。それが難しい場合も、なるべく王様席に向けるようにかたむけて、フロント壁と並行になる設置は避けます (これは結構重大なノウハウです)。

王様席とはセットアップの基準とする席で、デモ会場では部屋のセンターにとり、かないまるはそこを1列目と2列目の間にすることが多いです。大阪デモは後ろが深いので、1列目の中央かもしれません (前日に最終チューン後に決めます)。一般の家庭では、王様席は実際にお聴きになる位置でよいと思います。

なおサブウーファに関わらず、すべてのスピーカの設置は王様席でビシっと聴こえるようにします。王様席の音がいい感じになると、他のどんな場所で聴いてもいい音がします。とにかく部屋の中のどこか一点で音を徹底的によくすることが、結局は部屋全体の音をよくするのです。デモでは座る席による善し悪しはもちろんありますが、かないまるのデモの場合はそれはありり大きくありませんのでご安心ください。

サブウーファは壁にピッタリ付けてはいけませんが、ではどのくらい離すかについては諸条件がありなかなか難しいんです。W3000のように背面にバスレフポートがあるものは、あまり壁に近付けると音が詰まってきます。なのでスタックする場合は壁から最低20センチ離します。フロントポートの場合は、壁に近くて結構です。

かないまる邸ではSA-WM500を一個使っていますが、90度横向きにしてフロント壁に押しつけてあります。Rチャンネルのすぐ内側で、コーン紙が左向き、ポートが右向きです。通常のスピーカではありえない設置ですが、サブウーファ一個設置は方向性がほとんど無いことと、ポート付近が開放空間になることの二つの理由で、家庭では横向き設置は意外によい設置です。

2)スタッキングの接続方法

4〜9個ものサブウーファをスタックして使うというのは冗談みたいなもんで、恐らくかないまるオリジナルです。で、WM500のときはパラ接続用のアダプタを作っていました。秋葉原でピンジャックを買ってきて、グラウンド側とホット側をそれぞれ電線でつないだだけの簡単なものです。

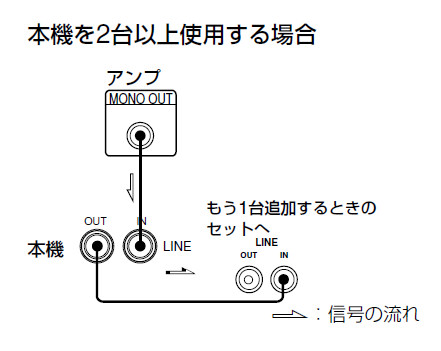

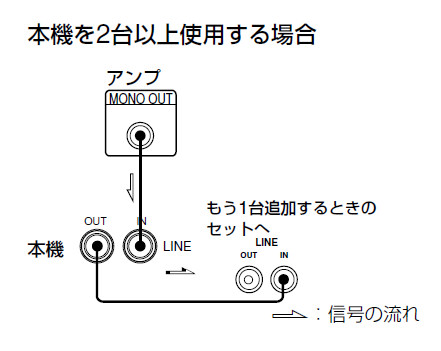

で、サブウーファを複数個積んで同時駆動する方法は、ソニーのAVのデモでおなじみのせいか、一般のお客様もそのまま採用する人が増えてきました。そこで、WM500の後継機であるW3000の場合は、設計的にイモヅル配線が使えるようになっています。つまりアンプのSWアウトを一個のLINE入力にまず入れます。W3000はLINEが「IN」「OUT」になっていますので、一個目のOUTを二個目のINへという具合につなげばOKです。

ぢなみにWM500も同じです。

(初出時に「L、R」と書きましたが、誤記でしたので訂正しました)。

3)周波数の調整方法

周波数ダイヤルは真横くらいがいいでしょう。ドルビーデジタルやDTS時代は、LFEチャンネルはエンコーダで帯域が100ヘルツ前後に切られていたので、周波数ダイヤルはMAXにしておくことを推奨していました。現在の取説もそうなっています。これは、どうせエンコーダで高域を切っているので、中途半端にSWでさらに高域を切ると、お客様により音が変わってしまうからです。

ところがBD時代になって、リニアPCM記録、ドルビートゥルーHD、そしてDTS-HSマスターオーディオなどが記録できるようになって、状況が変わってしまいました。LFEチャンネルがフル帯域記録になったからです。

実は、映画や音楽の編集現場においてあるサブウーファは高域がカットしてあるのが普通です。だいたい100ヘルツで切ってあります。そのため、もし100ヘルツ以上の音がサブウーファチャンネルに入っていても、編集者はその音を聴いていないのが普通です。ところが編集上がりのソフトは、サブウーファラインの音をそのまま記録していることがあります。つまり高域成分が不用意に入り込んでいるわこです。

たとえば非常に有名なイノセンスイノセンスのスーパーマーケットのシーン。後半に缶詰の山が崩れるシーンでドカドカと迫力ある低音が出てきます。この音をDVD (特にDTSが配布したデモDVD)の音とくらべて「迫力があるなあ」と思っている方も多いでしょう。まあ確かに圧縮していない迫力はものすごいんですが、床に缶詰が崩れる音がガタガタガタと聴こえるのをスゴイと思ってはいけません。これは単なる異音です。編集環境よりホームオーディオのほうがサブウーファの帯域が広いために、編集者が気づかなかった異音が聴こえているだけなのです。

別の例でいえば、アイアムレジェンドの冒頭の荒廃したニューヨークのシーンで、SWの帯域を広げすぎると、メインチャンネルの低音と干渉して音が濁ります。

こうした弊害は、ドルビーデジタルやDTS、AACといった圧縮記録では、エンコーダがLFEチャンネルの帯域を100ヘルツ前後にカットしてしまうので、なんら問題にはなりませんでした。

全く問題がなかったわけではなく、SA-CDやDVDオーディオではときどき問題は見えていました。

BD時代になってからは、編集環境ではサブウーファの高域をカットしているのに、ソフトにはそのカット前の音源が入るので、再生環境でも高域をカットしなければいけないことを意味します。しかし、家庭用のアクティブSWは、基本的にすべての商品が高域カットフィルタを持っているので、いまのところ大事故にはなっていません。しかしカットオフ帯域を換えることで音質がかなり変わることは、あまり啓蒙されていません。

というわけで、BD時代に入り、SWの高域の切りかたは意識したほうがよいということは、まずは覚えておいてください。

なおかないまるの経験では、映画制作の現場の状況も踏まえるとカットオフは100ヘルツ前後がよいようです (これはSPE情報に基づくものではありません。かないまるがいろいろな映画会社のものを入念に聴いて出した結論です)。ただし実際の再生環境では定在波の影響で100ヘルツカットでは広すぎることが多いので、80ヘルツよりやや下でカットし始めるのがよいことが多く、最終的には耳で判断するしかないようです。

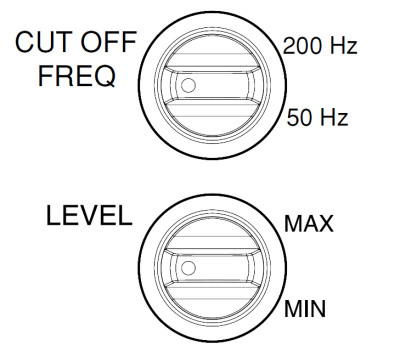

というわけで、W3000の場合は「周波数ダイヤルは真横にする」と覚えておいてください。

4) レベルの整合調整

SWの音量については、レベルダイヤルを全部同じ位置 (たとえば真横) にしておいて、あとは自動調整に任せるのが正解です。そもそもサブウーファの絶対レベルは、非常に慣れている人をのぞき、耳で調整するのはほぼ不可能です。

耳でやる場合は、映画館で映画を見て感覚を磨き、それとホームシアターの低音を近い状態にするしか方法はないでしょう。かないまるは自動音量調整とほぼ同じ音量にできますが、実は映画館にしょっちゅう行くというわけではありません。ただし、特定の映画については数回見に行ったりして徹底的に音を覚えますので (パニックルームなんかDVD発売前にデモシーンを確定するために5回くらい見ています)、ピタっと合わせることができます。

ただし4本 (あるいはそれ以上) のサブウーファを使う場合、もう一つ重要なのが、各サブウーファの音量を揃えておくということです。これはわりと簡単にできますので方法をご紹介しましょう。

まずグリルネットを外しておきます。次になんでもいいのでLFEの入っているソフトを演奏します。そしてコーン紙を手でさわるんです。すると指に振動を感じます。SWが2個あるとして、1、2、1、2…と次々にさわると、振動レベルが違っているとそれが感触でわかります。この振動をレベルダイヤルで同じに鳴るようにあわせます。3個ある場合は、1-3-2-3-1-3-2-…とさわり、やはりバラツキを感じたらなおします。

まあ、ほんとうはレベルダイヤルの位置が同じなら同じ音量であるべきですが、やってみればわかりますが、ダイヤルの回転角をホンノ少し回すだけでかなりレベルはかわるんです。サブウーファはメインスピーカの低域増強用にも使いますので、音量可変範囲はかなり広い必要がありますので、これはしょうがないですね。

なお6本スタックでは中央の2本、9本スタックでは中央の1本 (とその下ももう1本) を少し強めにすると迫力が増すという高等テクニックもありますので、慣れてきたら挑戦してください。

まあ、まずは揃えることに専念することですね。もし感触でわからなければ、感触で鳴きチェックだけして、同じダイヤル位置にあわせた状態で使ってください。